赤ちゃんの誕生を心待ちにしている新米パパのみなさん、

- 「どんな育児グッズが必要なのか」

- 「どうやって選べばいいのか」

など、わからないことだらけではないでしょうか。

私も第一子が生まれる前は、マタニティ雑誌や赤ちゃん用品店のチェックリストを見て「こんなにたくさん買わなければならないのか!」と焦りました。

しかし実際に育児が始まってみると、買った物の中には一度も使わなかったものもありました。

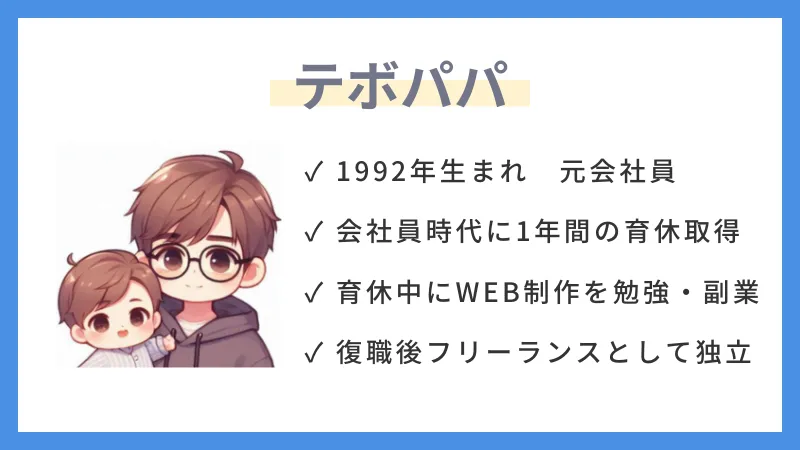

この記事では、約800gの超低体重で生まれた長男を育て、1年間の育休を経験した筆者が、新米パパが育児グッズを買いそろえる前に知っておくべきポイントをご紹介します。

必要最低限のアイテムリストや、見落としがちな自治体の支援制度、そして夫婦でのコミュニケーションの重要性まで、これから育休に入る男性社員の方に役立つ情報を詰め込みました。

この記事を読めば、無駄な出費を抑えながら、本当に必要な育児グッズだけを効率よく揃えられるようになります。

何より、育児のスタートを夫婦で協力して切ることができるでしょう。

それでは、新米パパの育児グッズ購入攻略法を始めていきましょう!

育休中にやっておけばよかったことについてはこちらをご覧ください。

選び方のポイント1 : 必要最低限でOK!出産前に全部そろえる必要は無し!

初めての育児を前に、赤ちゃんのために完璧に準備したいと思うのは自然なことです。

しかし、育児グッズに関しては「必要最低限」の考え方が重要です。

なぜなら、赤ちゃんによって合う・合わないがあり、また成長とともに必要なものが変わってくるからです。

育児グッズは「必要になってから買う」で問題なし

「出産前にすべてを揃えなければならない」という考えは捨てましょう。

実際には、多くの育児グッズは赤ちゃんが生まれてから、必要になったタイミングで購入しても十分間に合います。

現代は、Amazonなどのオンラインショッピングで翌日には商品が届きますし、ドラッグストアやベビー用品店も多くの地域にあります。

出産直後は外出が難しい時期ですが、そのときこそ夫であるパパの出番です。

必要になったものを迅速に買いに行くという役割を担うことができます。

私の場合、長男がNICUに入院していた期間があったため、退院後に必要なものを妻と相談して見極めながら買うことができました。

この「必要になってから買う」という方針で、無駄な出費を大幅に抑えることができたのです。

赤ちゃんによって「合う・合わない」が大きく違う

育児グッズ選びで最も注意すべき点は、赤ちゃん一人ひとり好みや体質が異なるということです。

例えば:

- 哺乳瓶:ある形状は飲みやすく感じる赤ちゃんもいれば、まったく受け付けない赤ちゃんもいます

- ベビーベッド:ぐっすり眠る子もいれば、添い寝でないと寝付けない子もいます

- おむつ:肌に合うブランドと合わないブランドがあります

- おもちゃ:興味を示すものと示さないものがはっきり分かれます

私の息子の場合、ネピアGENKI!のおむつが肌に合わず、ムーニーに変更しました。

最初に大量購入していたら、無駄になっていたでしょう。

そのため、特に消耗品は少量から試すことをおすすめします。

赤ちゃん本舗などのリストに惑わされすぎないように

ベビー用品専門店やマタニティ雑誌の「必需品リスト」には要注意です。

これらは基本的に「販売したい商品」のリストであり、すべての赤ちゃんや家庭に必要というわけではありません。

例えば、以下のようなアイテムは「あったら便利」とされていますが、実際には必須ではないものが多くあります:

- ベビーバス(洗面台や通常の浴槽でも代用可能)

- 専用の授乳クッション(通常の枕でも代用可能)

- ベビー布団(初期は厚手のバスタオルでも代用可能)

- ベビーモニター(間取りによっては不要)

- 離乳食調理器具(通常の調理器具でも代用可能)

これらのアイテムを最初から全部揃えると、数万円から数十万円の出費になります。

しかし、実際に使うかどうかは生活スタイルや赤ちゃんの性格次第です。

我が家の場合は、離乳食調理セットを購入しましたが、家にある調理器具でやった方が効率が良く、ほとんど使いませんでした。

専門店のスタッフやチェックリストを参考にするのは良いですが、自分の生活スタイルや住環境を考慮して、本当に必要かどうかを判断しましょう。

選び方のポイント2 : 自治体の「育児支援」や「無料でもらえるモノ」を見逃すな

新米パパとして見落としがちなのが、国や自治体が提供している育児支援サービスです。

これらをうまく活用することで、育児グッズの購入コストを大幅に削減できる可能性があります。

自治体からのクーポンやギフトボックスの存在

多くの自治体では、出産を機に様々な支援を提供しています。

例えば:

我が家は東京都に住んでいるため、合計で15万円分の育児用品購入券をもらいました。

これを使って、おむつや粉ミルクなどの消耗品をストックしたり、ベビーカーを購入でき、大変助かりました。

地域のサポートなど

育児グッズ以外にも、地域によっては以下のようなサポートが受けられます:

- 保健師による家庭訪問:育児の悩み相談や赤ちゃんの健康チェック

- 育児相談窓口:24時間対応の電話相談サービスなど

- 子育て支援センター:おもちゃの貸し出しや交流の場の提供

- ファミリーサポートセンター:地域の協力者による育児の援助

特に、子育て支援センターでは、おもちゃや絵本の貸し出しを行っている場合があります。

購入する前に、こうしたサービスを利用してみるのも一つの方法です。

「ブックスタート事業」を実施している自治体では、赤ちゃんと図書館に行くことで無料で数冊の絵本をもらうことが出来ますよ。

事前にチェックしておくと無駄な出費を防げる

自治体からの支援や地域のサービスは、申請しないと受けられないものもあります。

また、妊娠中から申請できるものと、出産後でないと申請できないものがあります。

出産前の余裕がある時期に、以下の点を確認しておきましょう:

- お住まいの市区町村の公式ウェブサイトの「子育て支援」のページをチェック

- 母子手帳交付時にもらった資料を読み直す

- 自治体の窓口に直接問い合わせる

- 出産予定の病院で情報を得る

私は妻と一緒に、子どもがNICUに入院している間に自治体の窓口に行き、利用できるサービスについて詳しく聞きました。

その結果、ベビーシッターを1年間に144時間も無料で利用できる制度があることを知ることが出来ました。

また、NICUに入院していた息子のための特別な支援制度もあり、医療費の助成を受けることができました。

このように、特別な事情がある場合は、追加の支援が受けられる可能性もあります。

事前の情報収集が、後々の家計の負担を大きく軽減することにつながります。

育休に入る前の準備期間に、ぜひこれらの情報を集めておいてください。

選び方のポイント3 : ひとりで決めない!グッズ選びは夫婦で相談するのが鉄則

育児グッズの購入は、パパの好奇心や「良いものを買ってあげたい」という思いから、つい一人で決めてしまいがちです。

しかし、これが後々のトラブルの原因になることも少なくありません。

パパが暴走すると、育児のスタートからすれ違う

- 「最新の高機能ベビーカーを買った」

- 「高額な抱っこ紐をサプライズで用意した」

など、良かれと思ってパパが独自の判断で購入したものが、実は使いにくかったり、ママの希望とは異なったりすることがあります。

姉の旦那さんが、高機能なベビーカーを姉に相談せずに購入したのですが、実際には「重すぎて姉が一人で持ち運べない」という理由で、まったく使われていません。

このように、自分の価値観だけでグッズを選ぶと、実用性を見誤ることがあるのです。

こうした「良かれと思った選択」が、育児のスタート時点からの「すれ違い」を生み出すことがあります。

特に出産直後は、ママの体調や精神状態も不安定な時期です。

この時期に「せっかく買ったのに使ってくれない」「相談なく勝手に決めた」といった小さな摩擦が積み重なると、育児の負担感が増大してしまいます。

「いる・いらない」の判断はママの意見が超重要

育児グッズの「必要性」の判断は、特にママの意見を尊重することが大切です。

なぜなら:

- 出産直後は主にママが育児の中心になることが多い

- 授乳や抱っこなど、ママの体に直接関わるグッズも多い

- ママ友などから得る実践的な情報を持っていることが多い

特に以下のアイテムは、ママの意見を優先すべきです:

- 抱っこ紐(ママの体型や好みに合うものを)

- ベビーカー(操作感や重さはママが使いやすいものを)

我が家の場合、抱っこ紐は妻が実際に店頭で試着して選びました。

また、ベビーカーも複数のメーカーのものを妻に押してもらい、「このくらい軽くてコンパクトなものがいい」という意見を尊重して決めました。

一緒に買いに行く or リストを共有する方法

育児グッズの選択を夫婦で行うには、以下の方法が効果的です:

- 一緒にショッピングに行く

- 実際に商品を手に取って、使い心地を確認できる

- その場で相談しながら決められる

- 週末を利用して、ベビー用品専門店に足を運ぶのがおすすめ

- 実際に商品を手に取って、使い心地を確認できる

- オンラインでリストを共有する

- Amazonの「ほしいものリスト」機能を活用

- Googleドキュメントなどで購入予定リストを作成

- LINEやメールで候補商品のURLを送り合う

- Amazonの「ほしいものリスト」機能を活用

- 育児経験者のアドバイスを一緒に聞く

- 友人や親族の育児経験者に話を聞きに行く

- 両親学級などのイベントに夫婦で参加する

- SNSの育児コミュニティで情報収集し、共有する

- 友人や親族の育児経験者に話を聞きに行く

私たち夫婦の場合は、Googleスプレッドシートで「購入済み」「購入予定」「検討中」のリストを作成し、共有していました。

また、姉から「実際に使ってよかったもの」のリストをもらい、それを参考にしました。

大切なのは、「どちらかだけの決断」ではなく「二人で決める」というプロセスです。

これによって、育児への「共同責任」の意識が自然と芽生え、産後の協力体制がスムーズに構築されていきます。

我が家が事前に買った「最低限の10アイテム」紹介

実際に私たち夫婦が育児開始前に準備した、本当に必要だったアイテムをご紹介します。

これらは特に出産直後から必要になるもので、後回しにできないものです。

私たちが買った具体的な製品名を記載していますが、どのメーカーのものを買っても基本的には大丈夫だと思います。

コンビ肌着(西松屋)

購入理由:新生児の基本的な肌着として必須。特に体温調節が未熟な新生児には、肌着選びが重要です。

選んだポイント:

- 肌触りの良い綿100%素材

- 前開きタイプで着せやすい

- 比較的安価で複数枚購入できる

我が家では50〜60サイズを5枚購入しました。

赤ちゃんは思った以上に肌着が汚れるため、最低でも3〜5枚は用意しておくと安心です。

西松屋の製品は価格も手頃で、コスパが良かったです。

赤ちゃん本舗などの育児用品リストには、「短肌着・長肌着が必要」と書いていますが、正直に言って不要です。

短肌着・長肌着は股下が留まらないので、すぐにお腹が見えてしまいます。

足元が留まるコンビ肌着(またはロンパース)が絶対におすすめです。

部屋の中は、冬でも基本的には暖房が付いているはずなので肌着だけでOKです。

外出する場合はドレスオールなどが必要です。(追々の購入でOK)

紙おむつ(ムーニー テープ 新生児サイズ)

購入理由:言うまでもなく必須アイテム。新生児は1日10回以上おむつ交換が必要です。

選んだポイント:

- 新生児の肌に優しい素材

- 漏れにくい構造

初めはネピアGENKI!を1パックだけ購入し、赤ちゃんの肌に合うか確認したのですが、肌が荒れてしまいムーニーに変更しました。

ネピアGENKI!やムーニーを選んだ理由は在籍していた会社の補助で安く買えたためです。

ブランドによって形状や素材が異なるため、最初は少量から試すのがおすすめです。

おしりふき(グーンプラス 汚れすっきり おしりふき)

購入理由:おむつ替えのたびに使用するため、出産直後から必要になります。

選んだポイント:

- 厚手でしっかり拭ける

- 無香料・無添加

おしりふきは赤ちゃんのデリケートな肌に頻繁に使用するものなので、できるだけ刺激の少ないものを選びました。

我が家では最初に3パック購入し、すぐになくなったため追加で購入しました。

おむつ用の匂わないゴミ袋(クリロン化成 BOS おむつが臭わない袋 ベビー用 M)

購入理由:おむつの匂いは想像以上に強烈。特に夏場は衛生面でも重要です。

選んだポイント:

- 防臭効果が高い

- 結びやすいサイズ

- コンパクトに収納できる

通常のゴミ袋でも代用できますが、おむつ専用の防臭袋はかなり効果的でした。

このゴミ袋に入れると本当に匂わないです。

外出時にも重宝します!

ベビーソープ(ピジョン ベビー全身泡ソープ しっとり)

購入理由:赤ちゃんの肌は非常に敏感なため、専用のソープが必要です。

選んだポイント:

- 無添加・低刺激

- 泡タイプで使いやすい

- すすぎやすい処方

大人用のボディソープは赤ちゃんには刺激が強すぎます。

専用のベビーソープは必須アイテムです。

泡タイプを選んだのは、片手で操作できるため、赤ちゃんを抱きながらでも使いやすいからです。

粉ミルク(ぴゅあ)

購入理由:母乳育児を予定していても、いざという時のために準備しておくと安心です。

選んだポイント:

- 安い!!!

ぴゅあは、とにかく安いです。

「安いのに大丈夫?」と思う方もいると思いますがご安心を。

育児用ミルクは、消費者庁が定める各栄養素の種類と分量を満たさなければ販売することができません。

販売されている育児用ミルクは、最低限の栄養を保証しているので、安くても大丈夫です。

子どもが味を気に入らなかった場合に無駄になるので、最初は1缶だけ購入し、実際に使用してから追加購入しました。

哺乳瓶(ピジョン 母乳実感 プラスチック)

購入理由:ミルクを与える際に必要。母乳育児でも、搾乳した母乳を与える際に使用します。

選んだポイント:

- 乳首が母乳に近い形状

- 洗いやすいシンプルな構造

- 耐熱性があり消毒しやすい

哺乳瓶は赤ちゃんによって好みが分かれるアイテムです。

我が家はNICUに入院していたときに使われていたものと同じものを用意しました。

最低でも2本は用意しておくと、洗浄・消毒のローテーションがスムーズです。

哺乳瓶消毒ケース(レック Dream Collection 電子レンジ用 ほ乳びん 消毒器)

購入理由: ミルクを使う場合、哺乳瓶の消毒は必須です。電子レンジタイプの消毒ケースは、手間が少なく短時間で消毒できるため、忙しい新生児期に重宝しました。

選んだポイント:

- 使用する哺乳瓶のサイズに合ったもの

- 安い!

この消毒器は「レンジでチン」するだけの簡単さが最大のメリットです。

我が家では1日に何度も使用していたので、操作の簡単さが非常に助かりました。

ボディミルク(ピジョン ベビーミルクローション)

購入理由:新生児の肌は乾燥しやすく、適切な保湿ケアが必要です。

選んだポイント:

- 無香料・無着色

- べたつきにくい処方

- 広範囲に使える全身用

赤ちゃんの肌トラブルを予防するために、バスタイム後の保湿ケアは重要です。

特に冬場は乾燥しやすいので、必須アイテムと言えます。

抱っこ紐(ポルバン プライム)

購入理由:両手を空けながら赤ちゃんを抱っこできるため、家事や外出時に便利です。

選んだポイント:

- 新生児から使用可能

- 装着が比較的簡単

- パパママ共用で使える調整機能

- ヒップシート付

抱っこは育児の基本。

外出時はもちろん、家にいるときも抱っこ紐を使うと、抱っこがとても楽になります。

オススメなのはヒップシートが付いているもの。

ヒップシートの有無で腰への負担が劇的に変わります。

1日の多くの時間を抱っこして過ごすので、腰を大事にしていないとすぐに痛めてしまいます。

ブランドや種類によって使用感が大きく異なるため、可能であれば店頭で試着してから購入することをおすすめします。

紹介した10個以外のアイテム(ベビーカー、ベビーチェアなど)は、実際に必要になってから、または赤ちゃんの成長に合わせて購入していきました。

まとめ

新米パパとして育児グッズを購入する際の重要なポイントをご紹介しました:

- 必要最低限から始める: すべてを一度に揃える必要はなく、必要になったタイミングで購入すれば十分です。

- 自治体の支援を活用する: 無料でもらえるものや助成金制度を事前に調べておきましょう。

- 夫婦で相談して決める: 特にママの意見を尊重し、二人で納得して購入しましょう。

事前に全てを完璧に準備するのではなく、「必要に応じて対応していく」という柔軟な姿勢が大切です。

最初から全てを揃えるのではなく、必要になったタイミングで適切なものを選んでいくことが、結果的に無駄を省き、ストレスの少ない育児生活につながります。

これから育休に入るパパのみなさん、育児グッズ選びに過度に悩まず、夫婦でコミュニケーションを取りながら、赤ちゃんとの生活を楽しむ準備をしてください。

そして何より、育児を通じて自分自身も成長していくことを楽しみにしていてください。

私自身、育休がきっかけで人生が大きく変わりました。

みなさんにとっても、育児が新たな可能性を開く機会となることを願っています。

これから育休を取るパパへ

育休は「会社を休む期間」ではなく、新しい人生の扉を開く機会です。

私のように、育休をきっかけに新しいキャリアや生き方を見つける人も少なくありません。

ぜひ、この貴重な時間を最大限に活用してください。

私は自信の経験から、育休のスキルアップ、副業としてWeb制作をオススメしています。

育休中の副業としてWeb制作がオススメな理由を以下の記事にまとめています。

ぜひご覧ください。

もし育休中の過ごし方や、育児と並行してのスキルアップについて質問や相談があれば、ぜひ問い合わせフォームからご連絡ください。

同じ経験をした先輩パパとして、できる限りサポートします!

最後まで読んでいただきありがとうございました!